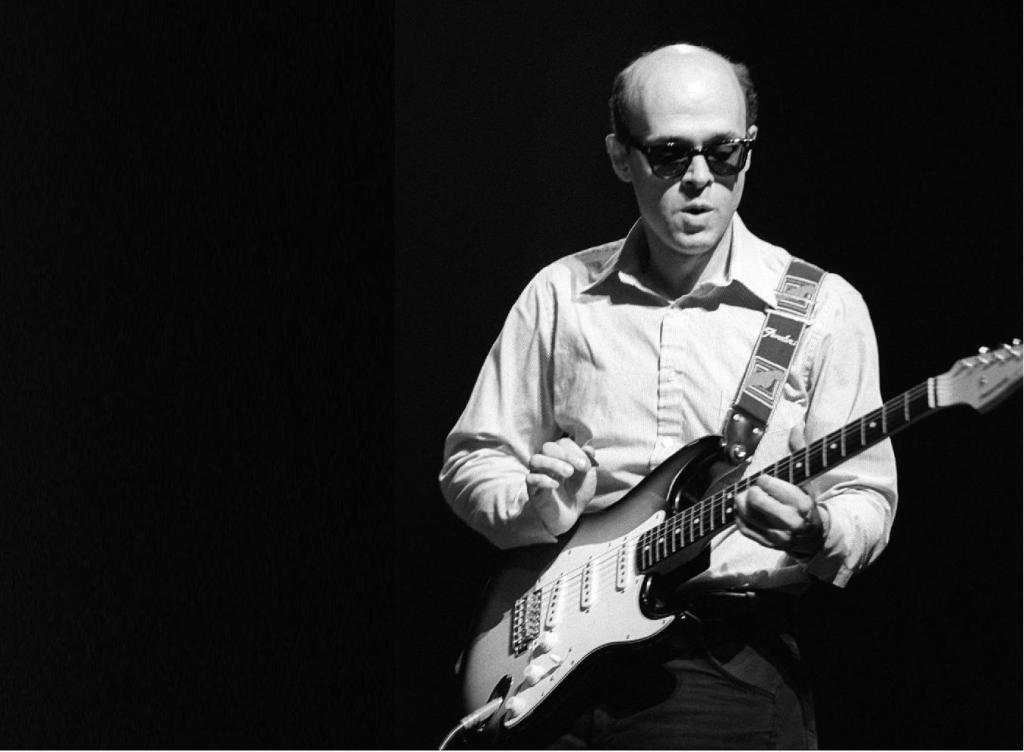

A trentadue anni dall’esordio assoluto nella storica e isterica raccolta di autori vari “No New York”, a trentuno dalla formidabile accoppiata di 33 giri che consegnò alla Ze, a ventisette dacché diede alle stampe l’ultima collezione di inediti in studio, James Chance ha finalmente pubblicato un album nuovo. Anzi, no.

“Se c’è una singola canzone che mi ha ispirato a fondare i Contortions è Superbad, per via degli assoli di sassofono che la caratterizzano. Non riuscivo a credere alle mie orecchie la prima volta che la ascoltai! Voglio dire… James Brown è sempre stato uno cazzuto, ma quando cominciò a buttare dentro i suoi brani assoli di sassofono in stile free jazz mi sconvolse. Non avrei mai immaginato che gli piacessero cose del genere, perché per la maggior parte di quelli del giro del rhythm’n’blues erano roba aliena”: così James Siegfried – alias James Chance, alias James White, alias James Black – riferiva a “The Wire” nel 1996 su quale fosse stata la scintilla (non che nessuno avesse mai avuto dubbi al riguardo) scatenante quell’incendio punk-funk-jazz al quale la sua ghenga fornì la benzina. Aveva appena pubblicato un discreto live, “Molotov Cocktail Lounge”, per i tipi della Enemy (stessa casa discografica dei Defunkt dell’amico Joe Bowie) e soprattutto aveva appena visto tornare in circolazione, dopo lunga latitanza, i suoi due storici primi LP, “Buy The Contortions” e “Off White”, ristampati con un discretamente ricco corredo di bonus da un’etichetta hip quale la Infinite Zero di Henry Rollins e Rick Rubin. Si faceva un gran parlare di no wave, giustamente individuata come uno stile antesignano della composita galassia (e soprattutto dell’attitudine) post-rock. E della no wave – frutto fondamentalmente dell’incontro in due quartieri newyorkesi, l’East Village e Soho, di quattro categorie di artisti ciascuna a suo modo iconoclasta: performer multimediali, jazzisti discepoli di Coleman e Ayler, funkster in polemica con la deriva commerciale della black, punk che del punk rifiutavano la discendenza dal rock’n’roll e dal garage – i Contortions erano stati le uniche vere stelle. Si sarebbe potuto pensare, nel 1996, che il Sigfrido avesse finalmente messo la testa a posto e si trovasse sul limitare di una seconda giovinezza. Non è andata esattamente così, anche se rispetto ai suoi anni più bui l’ultimo decennio – ma più che altro nella sua prima metà, con un apice segnato nel 2005 dalla partecipazione all’“All Tomorrow’s Parties Music Festival” – lo ha decisamente rimesso sotto i riflettori. Però soprattutto indirettamente, per via dell’influenza che la no wave seguita a esercitare sebbene in maniera meno interessante rispetto a quei tardi ’90 nei quali la sua attualità era data dall’avere immaginato un futuro in cui i confini di rock, funky, free jazz, noise, etnica e avanguardia sarebbero sfumati uno nell’altro e il rock avrebbe smarrito la sua centralità, a favore di musiche ibride dagli elementi costitutivi in perenne ricombinazione. Laddove oggi, dai Liars più a-melodici in giù, è più un riprenderne moderatamente la lettera tradendone così due volte lo spirito. E poi se del Sax Maniac si è scritto con discreta frequenza in questi anni 2000 è stato per via della continua rimessa in circolo (per la Munster, su Roir, per la rediviva Ze) di un catalogo invece assolutamente negletto prima di quelle prime riedizioni Infinite Zero.

Insomma: non nasconderò che ritrovarmi fra le mani “The Fix Is In”, griffato James Chance and Terminal City e fresco di pubblicazione per la francese Le Son du Maquis, ha suscitato in me timore più che eccitazione, dopo che un’occhiata alla scaletta chiariva che sì, era roba nuova, mai sentita. Si sarebbe rivelato almeno dignitoso? Che sollievo – che gioia persino – scoprirsene assolutamente soddisfatto al termine del primo ascolto e sempre di più durante i successivi. Beninteso: tutto un altro sound – più Henry Mancini che Lounge Lizards nell’iniziale Down And Dirty e poi swingante, notturno, cinematografico, con qualche incursione in un festoso jumping che avrebbe fatto invidia a un Louis Jordan – rispetto a quello d’antan. Come del resto chiarito/annunciato da note a corredo nelle quali l’artefice afferma orgogliosamente di avere per la prima volta lavorato sugli schemi tradizionali delle dodici e trentadue battute, deplorando poi che in pochi dimostrino oggi la minima raffinatezza armonica e/o melodica. Da che pulpito! Che razza di delusione allora, almeno sul subito, scoprire casualmente (e come in nessun modo si può evincere da una confezione peggio che ambigua al riguardo) che il “nuovo” disco è in realtà la ristampa di un CD uscito solo in Giappone nel 2005 e contenente registrazioni del ’99-2000. Il “nuovo” James Chance ha minimo dieci anni e non nego di essermi sentito preso in giro. Ma poi l’ho rimesso su, ne sono rimasto incantato da capo, ho riflettuto su quale delitto sarebbe stato lasciare questi 68’05” di fatto inediti e l’arrabbiatura mi è passata. Salvo tornarmi un po’ alla visione del DVD, Almost Black, allegato a “The Fix Is In”: venticinque minuti scarsi con una qualità tecnica talmente indecente per i mezzi odierni (il documentario in questione è datato 2005) da fare pensare che si sia trattato di una discutibilissima scelta “artistica”. Però… dai… consigliato, avrete inteso.

Anche se naturalmente sono i primi, leggendari due gli album da puntare per i pochi – giusto la giovane età può essere una valida scusante – che ancora non dovessero esserne forniti. Per certo ne resteranno colpiti, ma probabilmente meno sconvolti (curioso come lo scorrere del tempo renda accettabili dapprima, quindi merce corrente, spartiti che al loro apparire avevano offeso i più) degli acquirenti d’epoca. Ci siamo imbattuti in cose ben più estreme dopo, ma questa manciata di canzoni al tempo fu rivoluzionaria, funk tutto spigoli che faceva male alle orecchie e lasciava le gambe incerte riguardo al che fare. In ogni caso: risulta ancora freschissima, “concepita per uccidere”, come ammonisce il primo titolo in scaletta. “Buy The Contortions” è un vortice di chitarre elettriche distorte e sax ululanti, pattern ritmici funkissimi, esilarante energia punk, sperimentazione free. Brano-manifesto: Contort Yourself. Unico momento di requie pressoché a fondo corsa: Twice Removed, già allora manciniana e un simile classicismo in tale contesto spiazzava davvero. “Off White”, uscito praticamente in contemporanea ma a nome James White & The Blacks, sciorinava musica meno spiritata, elegante persino, e comunque con un senso del groove micidiale (esemplare la versione sistemata a incipit, e assai diversa da quella citata dianzi, dell’inno Contort Yourself). Un paio di capolavori o poco meno: una Stained Sheets punteggiata da una voce orgasmica; una Tropical Heatwave che anticipa i Tom Tom Club ma prefigurandoli schizoidi. Una sorpresa alla fine: Bleached Black è di fatto un blues.

Indiscutibile che il James Siegfried essenziale stia tutto lì, a scavare lo sparuto resto della produzione storica gemme se ne rinvengono ancora. Più che nei numerosi live, esplosivi ma dalle incisioni purtroppo mediamente deficitarie, in “Sax Maniac” (1982, secondo lavoro attribuito a James White & The Blacks) e in “James White’s Flaming Demonics” (1983): in questo un eccellente medley di Duke Ellington, niente di meno; in quello una Disco Jaded striata di tango e di jazz e una Sax Machine che suona come dei Kid Creole & The Coconuts fumati di crack. Fatevene ossessionare.

Pubblicato per la prima volta su “Il Mucchio”, n.671, giugno 2010. Ristampato in Venerato Maestro Oppure ─ Percorsi nel rock 1994-2015.